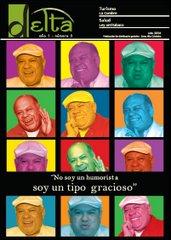

Recorridos por lo cotidiano anclados en el humor, que nos identifican muchas veces más que los datos firmados por profesionales, son parte de la tarea diaria de un cordobés por adopción que genera la necesidad, casi como un pretexto, de fugarnos hacia una comprensión más relajada de la realidad, pero no por eso menos reflexiva. Cristóbal Reynoso, reconocido bajo el pseudónimo de Crist, es quien mejor entiende de esta ardua labor de hacer reír en un diario, un lugar desde el que pocos lo lograrían.

En una charla relajada con Delta, responde las preguntas más frecuentes: ¿Sobre qué se puede hacer humor? ¿Cómo se adapta a los nuevos tiempos? ¿Dónde quedaron las entrañables historietas? Preguntas que se mezclan con anécdotas y secretos de un grande del humor nacional.

Hace 36 años pocos habrían imaginado que una revista cargada de ironía y con una editorial “irreprochable”, como lo distinguía su director, sería el preámbulo profesional de los mayores humoristas gráficos de nuestro país. Así nació Hortensia, la revista que hizo pensar entre risas a una sociedad poco acostumbrada a reflexionar desde el humor. “Todos salimos de Hortensia”, afirma Cristóbal Reynoso cuando la inevitable lista de personalidades del humor gráfico se hizo presente: Fontanarrosa, Caloi, Alberto Pío Cognini, Peiró, Carlos Ortiz, y el mismo Crist.

Por eso me acerco a su casa, para comprender lo menos perceptible de su superación, el trabajo que demanda y las huellas que deja. Y resultó ser lo esperado: un lugar en el cual es imposible abstraerse de la importancia de los dibujos. Cuadros y más cuadros decoran las habitaciones principales con las firmas de los más reconocidos dibujantes y caricaturistas. Pero Carlos Alonso tiene un espacio privilegiado: sobre un hogar -evidentemente sin uso- un marco color negro encuadra un dibujo realizado en 1980, con colores sobresalientes, y líneas sensibles y expresivas, que tuvo como único y privilegiado destinatario a Crist, un amante más del arte y sus significados.

Y Crist es eso, un símbolo de la búsqueda permanente, un amante de todo y a la vez de nada. Un “caricaturista”, que asegura que lee pero no es Borges, y que afirma que dibuja pero no es artista.

-Ha afirmado en otras entrevistas que usted es un dibujante, no un artista ¿Cuál es la diferencia?

Cuando yo dibujo, la práctica pasa por otro conducto de la sensibilidad del cerebro, por otra zona; en al arte se trabaja con un problema estético con determinadas reglas o juegos, acá estamos trabajando con información que tiene que tener una dosis de ingenio, por eso prácticamente estás trabajando como un escritor.

El humor gráfico como definición es un género literario, tenga texto o no lo tenga, porque estás trabajando con un argumento. Esto no pertenece a las artes plásticas; la plástica no tiene argumento o el argumento que tiene es diferente, no se narra, se ven sólo  imágenes, uno tiene que deducir mucho. En cambio en el humor es necesario ser explícito.

imágenes, uno tiene que deducir mucho. En cambio en el humor es necesario ser explícito.

-¿Y qué es el humor para Cristóbal?

imágenes, uno tiene que deducir mucho. En cambio en el humor es necesario ser explícito.

imágenes, uno tiene que deducir mucho. En cambio en el humor es necesario ser explícito.-¿Y qué es el humor para Cristóbal?

Es un medio de vida para Cristóbal, porque trabajo de “eso”, es lo que me da de comer. Tengo varias actividades, y ahora me ha salido una que no tenía calculada: donde no tengo que dibujar. Me han convocado del Ministerio de Educación de la Nación porque han inventado un programa que se llama Plan Lectura, donde han invitado a escritores, educadores, y también a mí; yo digo “debe haber estado muy mal la educación en el país si invitan a un tipo como yo”.

He visitado Escuelas en varias partes del país, y he hablado con chicos de colegios secundarios, donde cuento qué hago, cómo se trabaja en el diario y qué relación he tenido con la lectura, porque soy un lector. No sé si convencí a alguno, porque en esta época la gente no quiere leer porque hay otras propuestas, y hay que competir con la tecnología. Yo entiendo que leer es un trabajo, hay que prestar mucha atención, y nadie puede obligar a otro a leer. Leer es un hábito, y como los malos y buenos hábitos, se aprende por imitación, es decir que alguien tiene que leer en la casa, tiene que haber libros.

-¿Usted lee mucho?

Y… leo. No soy Borges. Para hacer humor es necesario informarse. Pero me gusta leer.

-Y en esta adaptación a los nuevos tiempos ¿Cómo se adapta el humor? ¿O no hay adaptación?

No, el humor es crítico, no se adapta. Porque sino no se produce el chiste. Fontanarrosa decía que no puede hacer humor a favor, y tenia razón. Si uno hace humor a favor está haciendo publicidad. El humor naturalmente es crítico, pero es una crítica bastante leve, nunca volteamos un Gobierno.

-¿Usted siempre pudo ubicarse en un lugar crítico, o hubo veces que no pudo?

-¿Usted lee mucho?

Y… leo. No soy Borges. Para hacer humor es necesario informarse. Pero me gusta leer.

-Y en esta adaptación a los nuevos tiempos ¿Cómo se adapta el humor? ¿O no hay adaptación?

No, el humor es crítico, no se adapta. Porque sino no se produce el chiste. Fontanarrosa decía que no puede hacer humor a favor, y tenia razón. Si uno hace humor a favor está haciendo publicidad. El humor naturalmente es crítico, pero es una crítica bastante leve, nunca volteamos un Gobierno.

-¿Usted siempre pudo ubicarse en un lugar crítico, o hubo veces que no pudo?

No, tampoco soy un especialista en humor político, yo trabajo con la realidad. Si yo abro el diario, a mi la información no me va a venir solamente por la primera plana -que es con lo que más trabajo porque están los principales titulares-. Puedo trabajar hasta con los clasificados, porque si se hace un humor costumbrista eso se va a buscar en otras partes, hasta en los avisos y en espectáculos. Material hay mucho para trabajar, pero lo que espera la gente es una respuesta a lo que más le interesa; a eso lo aprendí con el tiempo después de trabajar 35 años en Clarín. Cuando empecé eran mucho más ingenuos mis dibujos, eran más inocentes. Ahora trabajo así, como si fuera otro periodista y con alguna salida más o menos ingeniosa.

-En esta crítica constante ¿Existe una línea editorial en Clarín para el humor gráfico?

-En esta crítica constante ¿Existe una línea editorial en Clarín para el humor gráfico?

No, publican lo que mando; pero yo sé después de 35 años en el diario hasta dónde me va a publicar Clarín. Muchas veces me preguntan cuál es el límite, y yo digo el sentido común. Uno puede tener la libertad de que se te ocurra lo que te dé la gana porque el mate todavía es libro, no podés generar tu propia cárcel. Ahora, al saber cuáles son los límites del diario, no es que hago una auto-censura (que a veces ocurre) sino que uno sabe que el diario llega hasta ahí, y a veces yo lo quiero pasar y me hago el que me olvidé y lo mando, y no sale. Y hay veces que pasan ¡pero se arman unos líos! Escriben los lectores, dando explicaciones antojadizas, que no tienen que ver con lo que quise decir; y ahí descubro que no acerté completamente. Cuando hay un acierto concreto, no hay dudas.

-Entre los íconos del humor gráfico en Argentina, ¿Qué diferenciaba a Fontanarrosa de Quino?

-Entre los íconos del humor gráfico en Argentina, ¿Qué diferenciaba a Fontanarrosa de Quino?

El Negro era un tipo múltiple, era un artista tremendo. A parte de escribir, era un dibujante muy personal (él decía que no sabía dibujar, pero esos son coqueterías de los artistas). La diferencia es que Quino era una inteligencia al servicio del humor, y Fontanarrosa era del humor, pero más integral. El Negro escribía novelas, novelas de teatro, guiones para Les Luthiers, hacía historietas e infinidades de cosas; era un tipo con unas antenas tremendas, una enorme producción. Quino no lo tuvo, por más que trabajaba mucho.

-¿Y Caloi?

-¿Y Caloi?

El Negro ese el tercer mosquetero.

Por Emiliana Felizzia